日本保育連盟千葉支部、初の勉強会を開催 保育行政の現状と社会保障の未来を議論 「保育士の処遇改善」格差是正への期待高まる

一般社団法人日本保育連盟千葉支部(支部長・日向美奈子 日本保育連盟理事、株式会社ハイフライヤーズ取締役社長)による初の勉強会が7月30日に千葉市の千葉商工会議所第1ホールで開催されました。発足間もない支部が主催する記念すべき第1回の催しには、県内外から保育事業者、園長、行政関係者、保育関連事業者ら約60人が参加。保育行政の最新動向と社会保障制度の課題をテーマに、行政と政治の双方の視点から講演が行われました。

冒頭、日向支部長が「質の高い保育と人材確保のためには、保育現場と行政が共に課題を共有し解決への道筋を描く必要がある。日本保育連盟では保育士の専門性を高める認定保育士資格制度の創設を目指しており、本日の学びが次の行動につながってほしい」と支部設立の意義と勉強会の目的を語りました。続いて、来賓として出席した産経新聞千葉総局長の白浜正三氏が「千葉支部の発足は、現場の声を政策に届けるための重要なステップ。社会全体で子どもと保育を支える機運をこうした学びの場から広げてほしい」と祝辞を贈りました。

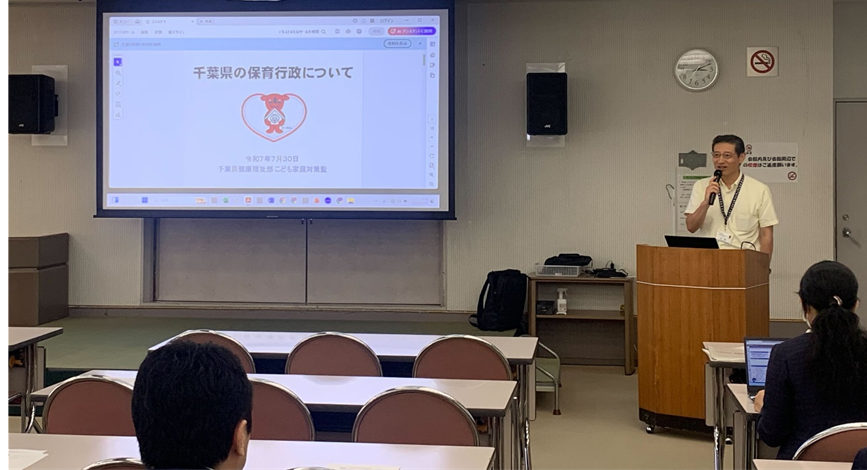

また、この日は千葉支部の発足に伴い2つの特別講演も実施されました。最初は、千葉県健康福祉部こども家庭対策監の石黒真平氏が、「千葉県の保育行政」について講演。千葉県の保育行政の現状を最新統計や具体的な施策とともに報告し、少子化や核家族化、共働き世帯の増加、地域コミュニティの希薄化といった社会構造の変化を背景に保育サービス需要が増大している現状を指摘しました。

具体的には、千葉県の待機児童数は平成29年度の1,787人から減少を続け、令和6年4月時点で83人にまで減少しているが、都市部や周辺市町では依然として待機が発生していると述べました。さらに、児童相談所への虐待通告件数や相談対応件数の増加傾向にも触れ、令和5年度の千葉県全体での対応件数は9,329件と全国4位で、うち学齢前児童が43%を占める実態を紹介。保育現場からの虐待通告は前年度の30件から51件に増加し、現場が果たす役割の重さを改めて強調しました。

また、保育士確保のための処遇改善事業や補助者雇用支援、都市部の賃料補助、自然環境保育の認証制度など、多岐にわたる県の支援策を紹介。特に、保育士給与の地域格差是正問題については、「自治体の財政力による格差を放置すれば保育士の流出が進み、地域間のサービス水準が分断されかねない」と強調、国への要望活動を埼玉県などと共同で強めていく考えを示しました。

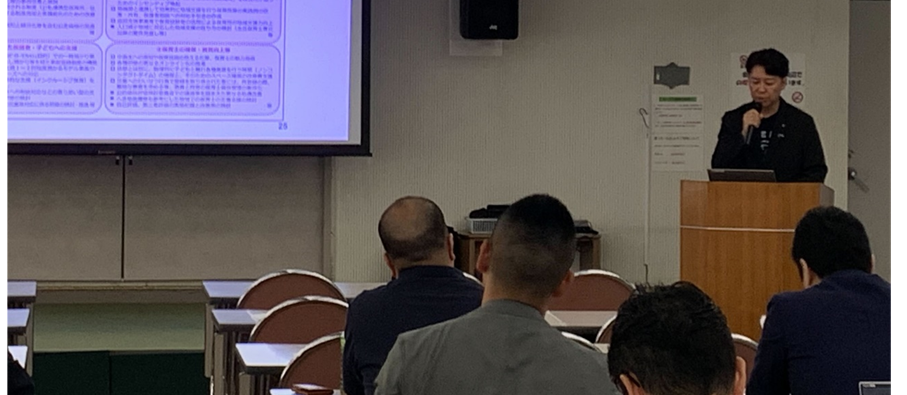

続いて、連盟会員で千葉県議会議員の鷲見隆仁氏(医療法人社団 福寿会理事長)が登壇。「日本の社会保障を考える」と題して講演しました。鷲見氏は社会保障費が増加の一途をたどっている現状を示し、「社会保障の原資は税金で制度の持続性を確保するには、国の予算編成や各政党の政策に関心を持ち選択することが重要」と呼びかけました。さらに、保育園が果たす役割について「子どもへの投資は社会保障費抑制の観点からも大切。健康、教育、地域福祉の基盤づくりに直結する」などと述べ、保育政策を社会保障全体の文脈で捉える重要性を強調しました。

質疑応答では、複数の参加者から「保育士の処遇改善において自治体財政力の差による格差を是正できないものか」「都市部と周辺自治体で賃金差が広がれば、職員確保が難しくなる」などの意見が相次ぎ、人材確保・定着化の取組強化の必要性が課題として共有されました。

この日の勉強会は保育行政の現状と社会保障制度の課題を同時に学べる貴重な機会となっただけに、日向支部長は閉会にあたり、「今日の議論を千葉支部としての政策提言や現場の改善につなげたい」と述べました。次回の千葉支部の勉強会及び交流会は11月下旬の予定です。